|

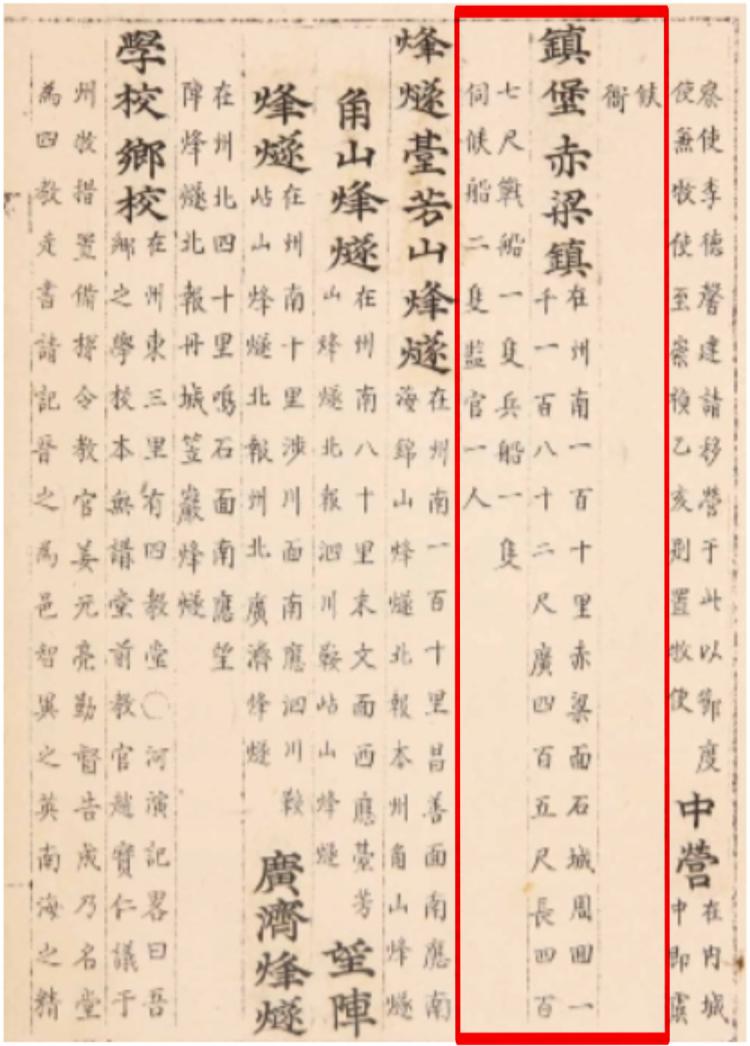

| ▲ 1832년 『경상도읍지 4책, 진주목읍지(晉州牧邑誌, 12a면, 鎭堡篇)』 |

경상남도 남해군 창선면 진동리. 오늘날 이곳은 포근한 들녘과 고요한 바다가 어우러진 평범한 농어촌 마을이지만, 조선시대로 거슬러 올라가면 단순히 한적한 시골 마을에 머무르지 않았다. 바로 조선 수군(水軍)의 심장이자 남해 동부 해역 방어의 최전선, 적량진성(赤梁鎭城)이 자리한 군영 터였다. 지금은 가정집과 골목길의 돌담, 논두렁에 흩어진 석축만으로는 당시의 위용을 떠올리기 어렵다. 그러나 다행히 서울대학교 규장각에 소장된 「적량진지도(赤梁鎭地圖, 1872년)」가 우리에게 '시간을 건너온 창(窓)'이 되어 그 모습을 비춰준다. 남해미래신문은 남해, 잊혀져 가는 우리 역사의 흔적들을 찾아 재발견 재발굴하고 그 역사적 의미를 추적, 기록으로 남겨 후대에 전하는 일에 최선을 다하고자 한다. 이러한 노력에 기꺼이 뜻을 모아 그간 함께한 연구를 지면으로 소개할 수 있도록 도움을 주신 전 남해해성고· 전 창선고 최성기 교장 선생님께 감사함을 전한다. <편집자 주>

이 지도는 단순한 그림이 아니다. 성곽과 관아, 주둔 병력 시설을 비롯해 인근 지형과 바닷길, 봉수·망대의 위치까지 세밀히 기록되어 있다. 말하자면 하나의 종합 군사 작전도이자, 당대 국방·행정·문화가 얽힌 지방 운영의 축소판이라 할 수 있다.

그렇다면 우리는 이 지도에서 무엇을 읽어낼 수 있을까? 특히 네 가지 주제 '첫째, 적량진성의 규모와 군사 조직, 둘째, 주변 지형과 방어 체계, 셋째, 교통·통신망, 넷째, 문화·종교 공간'를 중심으로 살펴볼 때, 적량진성의 역사적 의미는 더욱 분명하게 드러난다.

▲ 적량진성의 규모와 군사 조직

『성종실록(成宗實錄, 성종 21년 윤9월 29일(1490년), 戊申/是月築慶尙道 赤梁城, 周一千一百八十二尺』과 『경상도읍지(1832) 4책, 진주목읍지(晉州牧邑誌, 12a면, 鎭堡篇)』를 종합해 살펴보면, 적량진성(赤梁鎭城)은 둘레 1,182척(약 360m), 길이 407척(약 123m), 폭 405척(약 122m) 규모였다. 그리고 『대동지지(大東地志, 1866년, 경상도 고을 설명 및 진보(鎭堡), 원문 '赤梁鎭 本萬戶鎭 宿宗十四年升爲僉使鎭')』에는 만호진(萬戶鎭)이던 적량진은 숙종 14년(1688)에 적량만호에서 적량첨사로 승격되었다는 기록이 전해진다. 이때 종4품 무관인 수군동첨절제사(水軍同僉節制使)가 파견되어 진을 지휘하며 방어를 담당했다. 이어 『여지도서(輿地圖書, 1765년)』에는 적량참사와 그 휘하 인원 구성에 대해 다음과 같은 기록이 있다.

|

이를 보면, 적량참사(赤梁參使)는 종3품 무관으로 기재되어 있으며, 그 아래 군관(軍官) 10명, 진무(鎭務) 16명, 지인(知印) 10명, 사령(使令) 8명, 군뢰 6명이 배치된 것으로 나타난다. 이는 18세기 후반 경상도 지역 진보와 군관 편제의 대표적 기록이다. 군액(軍額, 배정된 군인 또는 병력의 총수) 또한 구체적이다.

적량진에는 능로군(能櫓軍) 145명, 사부(射夫) 28명, 화포수(火砲手) 10명, 포수(砲手) 34명이 편성되었다. 진보(鎭堡)에는 전선 1척, 병선 1척, 사후선(伺候船) 2척, 감관(監官) 1명이 배치되었으나, 군기(軍器)에 관한 세부 내용은 전하지 않는다.

「적량진지도」를 펼치면 먼저 눈에 들어오는 것은 타원형 성곽과 그 내부 공간이다. 성(城)은 동문·서문·남문 세 방향에 옹성(甕城)을 두었는데, 이는 성문 앞에 반원형 성벽을 덧대 적의 진입을 지연시키는 장치였다. 이것만 보더라도 적량진성이 단순한 주둔지가 아니라 적의 침입을 대비한 철저한 방어용 성곽이었음을 알 수 있다.

성안에는 관아와 군사 시설이 촘촘히 배치되었다. 동헌(東軒)은 지방관의 집무처였고, 내사(內舍)는 지휘관의 숙소였다. 강무당(講武堂)은 병사들이 무예를 익히는 훈련장이었으며, 화포청(火砲廳), 군기고(軍器庫), 화약고(火藥庫)는 무기와 화약을 관리하는 군수 창고였다.

객사(客舍)와 사령청(使令廳)은 행정과 대외 교류를 담당했으니, 이는 적량진이 단순한 군영을 넘어 지역 사회와도 긴밀히 연결되어 있음을 보여준다. 특히 지도에 붉게 표시된 굴항(掘港), 즉 군선을 숨기던 작은 인공항만은 당시 해군 기지의 운영 방식을 생생히 전한다. 오늘날 흔적은 사라졌지만, 성곽과 바다가 하나의 생활권으로 맞물려 있던 현장이었음은 분명하다.

▲ 주변 지형과 방어 체계 - 천연 요새와 해양의 성곽

「적량진지도」는 성곽만 그린 것이 아니라, 성을 둘러싼 산과 바다를 정밀하게 묘사했다. 성 북쪽으로 솟아 있는 국사봉(國祀峰)은 '천연 요새'였다. 해안 방어에서 고지를 차지하는 것은 곧 시야와 방어의 범위를 넓히는 핵심 조건이었다. 더 나아가 지도의 붉은 표식은 봉수대(烽燧臺)와 요망대(瞭望臺)의 위치를 보여준다. 대방산봉(臺方山烽), 진주 각산봉(晉州角山烽), 장곶산 요망대(長串山瞭望臺) 등이 대표적이다. 다만 지도상에 표기된 '대방산봉(對芳山烽)'은 여러 문헌을 종합할 때 오기 또는 잘못된 표기로 보인다. 봉수와 망대는 일종의 해상 조기경보 체계로, 적선(敵船)의 움직임을 신속히 알리는 역할을 했다.

적선을 발견하면 연기나 횃불을 올려 신호를 전달했고, 이 신호는 연이어 통제영(統制營, 통영)으로까지 이어졌다.

즉, 적량진은 독립된 성이 아니라, 남해 해안에 촘촘히 짜인 '연결망의 한 축'이었다.

또한 지형적으로도 적량진은 필수 요충지였다. 창선도는 대마도(對馬島)와 가깝고 왜구(倭寇)의 노략질을 가장 먼저 맞이하는 '방패선'이었다. 그래서 지도의 성곽 배치는 단지 성 안팎의 시설이 아니라, 남해안 전체 방어망 속에서 지정학적 요충지를 보여주는 상징이었다.

▲ 교통·통신망 - 육로와 수로가 만나는 전략적 길목

「적량진지도」는 흥미롭게도 진영 간 거리를 육로와 수로로 각각 표기해 두었다. 육로(陸路) 기준으로 동쪽 대방진(大芳津) 30리, 서쪽 지족진(只簇津) 20리, 창선목(昌善牧) 10리라 적혀 있다. 이는 진영끼리 육상 교통망으로 연결되어 있었음을 말한다.

수로(水路)는 더 멀리 뻗어 있었다. 사량진(蛇梁鎭) 50리, 미륵항진(彌勒項鎭) 80리, 사천장기(泗川場基) 17리, 노량(露梁) 50리, 심지어 욕지도(欲智島) 150리, 칠리도(柒里島) 100리 등이 기록되어 있다. 다시 말해, 적량진은 하나의 섬 성곽이 아니라, 남해 연안을 촘촘히 잇는 해군 네트워크의 중간 거점이었다.

봉수대가 '정보망(情報網)'을 구축했다면, 이런 수로·육로 표기는 '작전망(作戰網)'을 기록한 셈이다. 지도 제작자가 일일이 거리를 적어 넣은 것은 단순한 측량이 아니라, 위급 시에 어느 진포(鎭浦)와 어떻게 연합 작전을 펼칠 수 있는지를 고려했기 때문일 것이다. 19세기 후반 지도이지만, 이 안에는 조선시대의 치열한 국방 전략이 고스란히 녹아 있다.

▲ 문화와 종교 - 군사와 행정 너머의 의미

또한 지도에는 "社倉寺刹無古蹟不可攷(사창 사찰 무 고적 불가고)"라는 문구가 적혀 있는데, 이는 곧 "사창이나 절이 없어 옛 유적을 고증할 만한 것이 없다"라는 의미이다. 여기서 '사창(社倉)'은 단순한 곡물 창고가 아니라, 마을이나 면 단위의 공동체가 직접 운영하며 빈민을 구휼하던 사회적 기관이었다.

그런데 1872년에 제작된 『진주목장창선도지도(晉州牧場昌善島地圖)』에는 대방산 중턱에 운대암(雲臺庵)이라는 사찰이 표시되어 있다.

그러나 같은 시기 그려진 『적량진지도』에는 '사찰이 없다'라고 기록되어 있어, 두 자료 사이에 나타나는 이러한 차이가 왜 발생했는지는 명확히 설명하기 어렵다.

그리고 조선 후기의 군진(軍鎭)은 단순한 군사 거점에 머물지 않았다. 군진은 지방 사회를 관리하는 행정 단위이자, 신앙과 문화 활동을 함께 아우르는 다기능적 공간이었다.

이 때문에 사찰 터 또한 관리와 기록의 대상이 되었으며, 성내(城內)에 설치된 객사 역시 단순히 사신을 접대하는 장소에 그치지 않고 지역 제의(祭儀)를 거행하는 공간으로 활용되었다.

따라서 조선 후기의 군진(軍鎭)과 사창(社倉)은 군사 시설을 넘어 행정·사회·종교적 역할이 통합된 거점이었다. 기록 속 사창은 단순한 곡물 저장소가 아니라 지역 사회 질서와 군진 행정을 지탱한 핵심적 장치였다. 이 점에서 「적량진지도」는 단순히 전쟁터의 상황을 담아낸 지도가 아니다. 그것은 군사, 행정, 제의, 문화가 뒤엉켜 있던 지방 사회의 운영 원리를 집약한 기록이었다. 결국 이 지도는 '총과 대포만의 기록'이라기보다, '사람들의 삶을 지탱하던 공간의 흔적'이라 할 수 있다.

|

| ▲ 적량진성 흔적(현재)과 오늘날 적량 마을 모습 |

|

| ▲ 적량진성 흔적(현재)과 오늘날 적량 마을 모습 |

오늘날 적량진성은 대부분의 흔적이 사라져 찾아보기 어렵다. 성문은 물론이고 동헌, 객사, 훈련장도 흔적을 잃었다. 하지만 마을 담장과 들판 사이에 흩어진 석축은 여전히 옛 성곽의 숨결을 품고 있다.

현재 마을에 남아있는 1899년에 세워진 '절충장군행첨사김후정필선정불망비(折衝將軍行僉使金侯廷泌善政不忘碑)'와 '조선수군주둔지적량성(朝鮮水軍駐屯地赤梁城)' 비석은, 이곳이 단순한 지방 군진이 아니라 국가 해양 방어의 최전선이었음을 증명한다.

무너진 성벽은 이제 총탄을 막아내지 못한다. 그러나 1872년의 「적량진지도」를 다시 펼쳐보면, 그 속에는 병사들의 숨 가쁜 긴장과 장수들의 전략적 고민이 여전히 살아 있다.

성곽과 봉수대, 항만과 육로와 수로에 이르기까지, 지도는 지금도 우리에게 묻는다.

"우리는 어떻게 바다를 지켜왔으며, 또 어떻게 현재와 미래의 바다를 지켜야 하는가?"

적량진성은 이제 단순한 폐허(廢墟)가 아니라, 우리에게 역사와 정체성을 비춰주는 '살아 있는 창'이다.

남해군이 이 소중한 유산을 복원하고 시각화한다면, 적량진은 학술 연구의 장을 넘어 역사교육과 문화, 관광, 나아가 해양사 정체성의 보고(寶庫)로 새롭게 되살아날 수 있을 것이다.