최종보고회에는 장충남 남해군수, 자문위원인 박성석 경상국립대학교 명예교수, 노성미 경상남도 무형유산 위원장, 이현주 경상남도 무형유산위원, 관련부서장, 영상기록화 출연자 등이 참석했다.

이번 사업은 남해군 무형유산을 보존·전승하기 위한 기초자료로 활용하기 위해 추진됐다. 경남연구원은 2023년 남해군 무형유산에 대해 문헌조사, 군민 제보, 관계전문가 자문을 바탕으로 36종목에 대해 전수조사를 실시한 바 있다.

2024년~2025년에는 36종목 중 5종목을 대상으로 전승 전 과정을 영상기록물로 제작하는 사업을 진행한다.

이날 보고회에서는 2024년 남해군 무형유산 영상기록화 사업 3종목(남해저마길쌈, 남해쏙잡이, 남해덕신리팥죽제)에 대한 영상 시사회가 진행됐다.

남해군은 이번 사업 결과물을 무형유산의 보존‧전승을 위한 기초자료로 삼고, 대내외적으로 홍보·활용 할 계획이다. 2025년 영상기록화 사업 대상 종목은 남해물돛개불잡이 외 1건이다.

장충남 군수는 "이번 사업 내용을 바탕으로 남해 무형유산에 대한 체계적인 보존·전승 및 홍보자료로 활용하여 남해군 무형유산에 대한 가치를 높여가겠다"고 밝혔다.

다음은 보고서 내용중 일부 기록이다.

▲ 남해저마길쌈

|

남해지역은 모시를 생산하는 지역이었는데, 남해군의 모시베를 '남저(南苧)'라 불릴 정도로 지역 특색을 가진다. 이는 경남의 다른 지역 중에는 모시를 생산하는 곳이 드물었기 때문이다. 남해지역 은 모시베를 1980년대 초까지 생산했다고 전하나 모시길쌈이 소멸한 후에도 남해지역 여성들은 삼 베길쌈을 2000년대 전까지 전업으로 하였다. 현재는 전업으로 하는 경우는 없으며, 농한기 또는 부 업으로 삼베길쌈을 한다. 남해지역 외 경남의 다른 지역이 1970년대 초에 삼베길쌈을 그만둔 것과 비교하면 남해는 오랫동안 길쌈을 하였다고 볼 수 있다2022년의 남해군 모시길쌈 연구(도선자 논 문)에 의하면 남해지역 27개 마을에서 무명, 모시, 삼베길쌈을 경험한 제보자가 확인되고 있었다. 그 러나 현재 남해지역 무명과 모시길쌈의 전승지역은 찾기 어려우며, 삼베길쌈은 고현면에서 확인되 고 있다. 그러므로 무명과 모시길쌈은 전승세부현황과 유래 역사성을 함께 기록하고, 전승지역과 전 승주체는 고현면의 삼베길쌈 전승자 1명과 보물섬 남해삼베마을을 대상으로 삼았다.

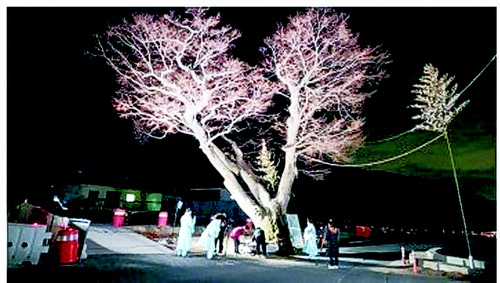

▲덕신마을 팥죽제

팥죽은 애초에 노약자 및 병자를 비롯한 일반인의 보양식으로 널리 애용되던 음식이었다.

그런데 역사상 어느 시기로부터 팥이나 팥죽이 띠는 붉은색으로 인하여 잡귀와 역병을 쫓는 중요한 벽사(闢邪) 상징물이 되었고, 이것이 다시 동지의 절기 변화와 연계되면서 동지팥죽 풍 습으로 형성·전개되었다.

동짓날 팥죽을 끓여 나눠 먹거나 집안 가신(家神)들에게 올리는 풍습은 전국적으로 널리 분 포하고 있다. 그러나 남해군 설천면 덕신리 덕신마을에 전승되는 팥죽제는 일반적으로 알려진 동지팥죽과는 차별성을 가진다. 가정에서 개별적으로 행해지는 의례가 아니라 팥죽을 매개로 성립되는 마을 단위의 공동의례이기 때문이다. 이처럼 팥죽을 동제의 제물로 진설하는 것은 매우 이례적인 사례로 현재까지 보고된 유사한 사례는 전북 장수읍과 천천면 일대의 팥죽제이 다. 그러나 이들 팥죽제는 여성들을 중심으로 행해지는 특수한 팥죽제이기 때문에 덕신마을의 팥죽제와는 또 다른 모습을 보여준다. 특히 덕신마을의 팥죽제는 마을 동제 및 줄다리기와도 직접적으로 연관되어 있으며, 연속성을 가진다는 점이 특징이다.

▲남해쏙잡이

|

쏙을 포획하는 방법은 지역마다 다르다. 서해안 일대에서는 '빠라뽕'이라고 부르는 개불을 채취하 는 펌프를 가지고 쏙을 포획한다. 쏙은 Y자로 구멍을 파서 서식하기 때문에 1마리에 구멍이 2개다. 펌프를 가지고 쏙 구멍에 고압으로 물을 넣어 반대편 구멍으로 나오게 하는 방법으로 포획하고 있 다. 서해안 태안 일대의 방식은 펌프와 비슷하지만, 전통적인 방법을 사용해 쏙을 포획한다. 길이가 1m 정도 되는 소나무를 지팡이 크기 정도로 깎아 원뿔형 쇠붙이를 붙여 쏙 구멍에 넣었다가 재빨리 뺄 때 그 순간 압력을 이용하여 튀어나오게 하는 방법이다. 이와 같은 방법으로 쏙을 포획할 때 압력 에 의해 '뻥'소리가 나기 때문에 '뻥설게'라고 부른다.

그러나 남해안 일대에서는 펌프를 사용하지 않고 붓대를 가지고 쏙잡이를 한다. 붓대를 이용한 쏙 잡이는 그 방법이 단순하지만 처음 쏙잡이를 하는 사람은 쏙을 포획하기 어렵다. 남해군에서는 대토 괭이라고 부르는 괭이를 가지고 넓이 1m, 깊이 10cm 정도 둥글게 원 모양으로 갯벌을 파낸다. 연탄구멍처럼 생긴 쏙 구멍이 드러나면 뻘물에 된장을 풀어 부은 후 붓대를 가지고 쏙 구멍에 붓대 를 집어넣고 쏙을 건드리기를 반복한다. 그러면 쏙은 붓대가 외부에서 침입한 적으로 생각하 고 이를 밀어내기 위해 집게로 공격하다가 붓대에 딸려 올라오는데 이때 쏙의 집게를 손으로 잡아당겨 포획한다.